Independencia y nacionalismos de todos los pelajes

Varios amigos llevan días espoleándome (por fortuna no literalmente) para que diga algo acerca de la posible independencia de Cataluña y... allá voy.

Empezaré por confesar que las banderas (todas) me producen espanto. No sólo porque sean -que lo son- pretextos de colores al amparo de los cuales se han cometido todo tipo de funestos crímenes a lo largo de la historia, sino porque en el plano emocional yo tengo -siempre he tenido- grandes dificultades para sentirme integrado en cualquier tipo de colectivo, aunque se trate de algo tan elemental como una comunidad de vecinos o un club de lectura. Soy una especie de autista atenuado y hace ya tiempo que he renunciado a dejar de serlo.

Soy, también, un individualista. Un individualista feroz. Y por eso soy liberal: porque es la única ideología que no pretende decirme lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar, con lo que, de paso, me pone en la tesitura de pensar por mi cuenta y riesgo, preocupación esta de la que, por lo que vengo observando hace tiempo, parecen estar exentos los socialistas, los comunistas, los conservadores y los nacionalistas de todos los partidos, que disfrutan de solemnes portavoces que piensan por ellos a tiempo completo y les suministran en cada telediario una versión ya predigerida de los acontecimientos, lista para ser deglutida sin esfuerzo.

En tanto que autista (un poco), individualista (mucho) y liberal (todo lo que alcanzo), contemplo el asunto de los nacionalismos con los mismos ojos con los que los niños observan las hileras de incansables hormigas que se afanan acarreando briznas de hierba a su oscuro agujero en la tierra: con una mezcla de asombro y risa mal disimulada.

Empezaré por confesar que las banderas (todas) me producen espanto. No sólo porque sean -que lo son- pretextos de colores al amparo de los cuales se han cometido todo tipo de funestos crímenes a lo largo de la historia, sino porque en el plano emocional yo tengo -siempre he tenido- grandes dificultades para sentirme integrado en cualquier tipo de colectivo, aunque se trate de algo tan elemental como una comunidad de vecinos o un club de lectura. Soy una especie de autista atenuado y hace ya tiempo que he renunciado a dejar de serlo.

Soy, también, un individualista. Un individualista feroz. Y por eso soy liberal: porque es la única ideología que no pretende decirme lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar, con lo que, de paso, me pone en la tesitura de pensar por mi cuenta y riesgo, preocupación esta de la que, por lo que vengo observando hace tiempo, parecen estar exentos los socialistas, los comunistas, los conservadores y los nacionalistas de todos los partidos, que disfrutan de solemnes portavoces que piensan por ellos a tiempo completo y les suministran en cada telediario una versión ya predigerida de los acontecimientos, lista para ser deglutida sin esfuerzo.

En tanto que autista (un poco), individualista (mucho) y liberal (todo lo que alcanzo), contemplo el asunto de los nacionalismos con los mismos ojos con los que los niños observan las hileras de incansables hormigas que se afanan acarreando briznas de hierba a su oscuro agujero en la tierra: con una mezcla de asombro y risa mal disimulada.

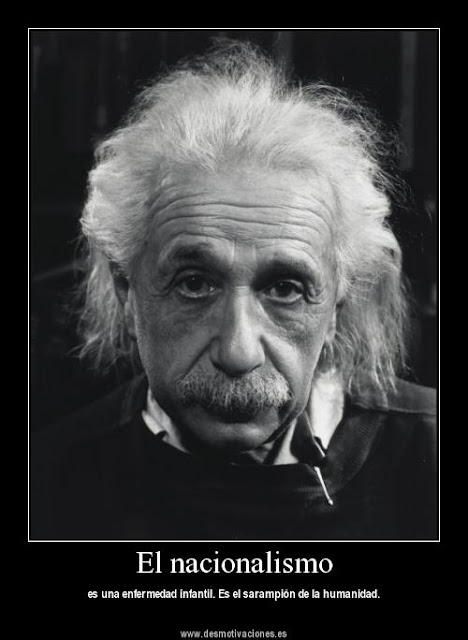

Y es que no hay nada racional ni susceptible de análisis lógico en el nacionalismo: se trata de una cuestión puramente emocional. Por eso no constituye strictu sensu una ideología -aunque siempre se presente como tal- sino una atávica forma de pereza intelectual cuyo epicentro es la añoranza del terruño y de los aromas de aquellas mañanas de domingo en casa de la abuela. Lo único que cambia es que unos añoran el cocidito madrileño y otros la escudella i carn d'olla. Nada más.

Para entender mejor mi argumento pongamos un ejemplo. Es obvio que, para un español, quien debe decidir acerca de la independencia de Cataluña es el pueblo español en su conjunto, como titular de la soberanía. En cambio, para aquel que sienta Cataluña como su auténtica patria ha de ser, por fuerza, el pueblo catalán quien se pronuncie al respecto. Ambas proposiciones son, desde un punto de vista formal, irreprochables y sin embargo, es obvio que son contradictorias entre sí, lo que choca con los más elementales postulados de la lógica.

Son contradictorias porque se rigen por los sentimientos y en los sentimientos no hay lógica alguna. El español tiene razón porqué para él su patria es España y el independentista catalán también la tiene porqué para él la suya es Cataluña. Por eso Convergencia lleva años catalanizando (lo contrario sería pura esquizofrenia) y por eso Wert proclama que le gustaría españolizar. Ambos sienten que ese es su deber y el asombro (hipócrita o necio) de quienes se escandalizan por una cosa o por la contraria sólo es comparable con el del idiota que espera que una oveja aulle como un lobo.

Si al final Cataluña y España se divorcian no será porque la suma de agravios, desencuentros y desafectos (reales, imaginarios o fingidos) haya abierto una brecha emocional y sentimental que haga imposible la convivencia. Para que Cataluña tenga un estado propio será preciso más, mucho más: que su voluntad de ser como nación sea lo bastante fuerte como para imponerse a las dificultades que erizan el camino y, además, que sus políticos sean capaces de no acojonarse durante el trayecto, cosa esta que está muy por ver, dada la naturaleza más bien sinuosa y acomodaticia, por decirlo suavemente, del nacionalismo convergente.

No habrá en eso -ni en lo contrario- nada de lógica como no la hay en ninguna de nuestras emociones y por eso cualquier análisis del asunto que pretenda reconducirlo a dimensiones puramente racionales será siempre un bonito ejercicio retórico destinado al fracaso. El nacionalismo (español, catalán, malasio, portugués) no es una ideología: es una excrecencia emocional tan inexplicable como el resto de nuestras querencias y pasiones. Y cualquiera de las soluciones alternativas (la independencia - la no independencia) no es, desde el punto de vista conceptual, mejor ni peor en términos morales, salvo que alguien pretenda sostener, aquejado de puerilidad o ignorancia, que sus afectos y desafectos son más respetables que los del prójimo.

Mi pronóstico personal es que CIU tendrá la mayoría absoluta que busca, amagará con convocar un referendum o lo convocará y cuando (como resulta inevitable conforme a derecho) el Tribunal Constitucional lo prohiba, se verá en la difícil coyuntura de emprender un camino -el de echarse al monte- para el que esta generación de protopijos convergentes carece de las botas y, lo que es mucho más importante, del coraje adecuados. Si para entonces la crisis ha empezado a quedar atrás es posible que la marea independentista retroceda o se sosiegue lo bastante como para que el status quo se mantenga todavía algunos años, salvo que, para entonces el sentimiento independentista haya llegado a ser lo bastante sólido como para reconducirse por otras vías. Sólo el tiempo lo dirá.

Por lo demás, lo único que me asombra es la cantidad de hipocresía que se vierte en torno a este asunto en todas direcciones. Unos sostienen que Cataluña se arruinará si se independiza y otros, en justa correspondencia, están convencidos de que la independencia será un bálsamo de fierabrás que curará como por ensalmo todos los males que aquejan a Cataluña ya que, como es sabido, todo lo que no funciona en Cataluña es culpa de Madrid. Una vez más, como tantas otras, ideas simples para consumo de mentes elementales.

PD. Mi única patria está formada por el puñado de personas a las que quiero y que parece que me quieren, por los libros y las películas de las que aprendí algo perdurable que, por cierto, casi siempre acabó siendo bastante inútil y por unas cuantas miradas que no podría olvidar aunque consiguiera reunir las fuerzas necesarias como para llegar a intentarlo. Cosas pequeñas y triviales, que no aportan nada al producto nacional bruto, que nunca tendrán bandera, escudo, carnet de identidad, fronteras ni himno nacional y que, por fortuna, nadie podrá utilizar jamás como pretexto para matar, marginar o expulsar a nadie de ninguna parte.

Comentarios

Publicar un comentario

¿Algún comentario?